Шоры

«Все религии говорят об одном и том же» - зачастую считает неверующий, имея в виду нравственность. «Все равно как верить, нужно только быть хорошим человеком» - так он воспитывает детей и внуков. И вопрос о том, не является ли безнравственным его отношение к религии (ввиду несостоятельности ответов «малым сим» на самые важные вопросы), остается, естественно, «за кадром».

Спорить с таким человеком бессмысленно. Как бы ты ни пытался говорить с ним содержательно, он будет держаться своей установки. Не будучи продуманной по-настоящему и будучи весьма противоречивой, эта установка, тем не менее, является выношенной и у нее есть серьезный капитал. Состоит она в том, чтоб держаться (непоколебимо и сознательно) нравственных шор: «Выше нравственности нет ничего. Моя совесть должна быть чиста в профессиональном плане, а также в плане заботы о тех, за кого я отвечаю, и в плане выполнения всякого данного мной обещания. Это мне понятно. А что-либо большее мне непонятно, и я не хочу в нем разбираться».

Все дело ведь в наших желаниях, точнее, в сердечных интенциях (удобное слово). Ну не хочет человек задумываться о самом важном, и ничего тут не поделаешь. Вспомним самих себя, проще всего - в молодости. Разве мог кто-нибудь заставить нас бросить курить? Или вступить в дружеские отношения с тем, кто был бы «по хорошу мил», а не «по милу хорош»? Даже мысль о смерти вовсе не служит поводом к переосмыслению мировоззрения. Беспечность в этом плане бывает просто разительная: смерть придет – тогда и задумаюсь о ней… Однако такой разговор – отдельная серьезная тема, и мы оставим ее. Одним словом, шоры нравственности сделаны прямо из брони.

В чем же проявляется то, что установка «нравственность и только» - выношенная? Трудно сказать. Бывает, конечно, так, что человек (имея на то основания) гордится самим собой, своими добродетелями, в глубине души. Но я не об этом. Почему человек так твердо держится заведомой упрощенности взгляда? По некоторым людям, бывает, чувствуется, что они размышляли, наедине с собой, о религии, но лишь укрепились в своих антирелигиозных или антицерковных воззрениях. А почему – не понять. От нежелания думать о «неизбежном экзамене»? Из-за множественности религий? Из-за трудности решиться поверить, обратиться к Тому, Кто «может быть, есть», с молитвой? Неизвестно – как насчет и всякого сокровенного, сердечного дела.

Творца признаю, а Церковь - ни в коем случае

Была у меня знакомая старушка, Наталья Борисовна, Царство ей Небесное. Она была дочерью довольно известного человека, Бориса Осиповича Богданова, члена ЦК меньшевиков, очень деятельного и мужественного, усмирившего солдат, бунтовавших в Петропавловской крепости после Февральской революции, а в октябрьские дни 1917 года каждый день приходившего домой с возмущенными возгласами: «Что он делает? Нет, что он делает?» - в адрес главного персонажа. И далее: «Его надо как можно скорей арестовать!». Жена успокаивала мужа: «Боря! Ну зачем человека арестовывать? Разве можно так? Сядь, выпей чаю, успокойся». Так мама Натальи Борисовны стала, ни больше ни меньше, виновницей Октябрьской революции… - над чем много мы потешались на нашей кухне, когда Наталья Борисовна приходила к нам в гости. Она училась с мамой в Томском Университете в 1930-е годы. Была она очень живой, читающей, всем интересующейся и, кстати, оставила воспоминания «Мой отец меньшевик», достойные внимания.

Интересна судьба Б.О. Богданова. Его не расстреляли. Выпускали и сажали, выпускали и сажали. На Соловках он сумел предотвратить отчаянный бунт заключенных и спас многих от расстрела. Будучи, короткий период, на свободе в Томске и узнав, что дочери не дают поступать в Томский Университет, на физический факультет, он взял и позвонил в НКВД с возмущением: «Дочь за отца не отвечает!». И Наталью Борисовну приняли…

Она стала физиком. Мы нередко общались с ней, когда ей было уже за 80, и она жила совсем одна, неподалеку от нас. Участвовала в деятельности общества «Мемориал», вела переписку, писала воспоминания, общалась не только с родными, но со множеством разных людей, сохраняя веселость характера и ясность ума.

Честно старался я не пытаться обращать ее в веру, но, когда зарекался уже не заводить о том разговор, Наталья Борисовна вдруг сама его заводила. Не для того, чтобы что-то выяснить, а чтобы поспорить, впрочем – только от живости, а не чтоб подразнить. Мы были с ней в самых дружеских отношениях. Она говорила мне: «Андрюша! Нужно быть полным идиотом, чтобы не верить в Творца, чтобы не видеть в творении Творца. Как ученый, как физик, я не могу не признать Творца. Но Церкви твоей – ни за что не признаю!». И далее - обычные обвинения в сотрудничестве с властями. Я пытался в ответ говорить о Христе, она не слушала. Буквально: не слушала и все, будто я ничего не говорил. Мне думается, что в мыслях у неверующих есть такие специальные мысли-стражники, которые крепко держат защиту и не пускают «кого не надо».

Хватил Наталью Борисовну инсульт, и оказалась она в больнице. Сознание восстановилось у нее после удара в полной мере, а речь и двигательные способности – частично. В больничной палате и крестил ее один батюшка, знакомый и мне, и ее православной внучке («теснота мира» сказалась). Он сообщил мне, что крестилась Наталья Борисовна совершенно по собственной воле, хоть, несомненно, и с недостатком веры. Так что «другая сторона» (другая дочь и внук) совершенно несправедливо возводили гневные обвинения, что будто бы крещение было «насильственным». Внучка же рассказывала мне, как трудно было Наталье Борисовне решиться на крещение. В частности, однажды она вдруг сказала: «Отец не пускает».

Равнодушны и нелюбопытны

Отнесемся к фразе Натальи Борисовны как к символической, отвлекаясь от мыслей о том, чего не знаем (в смысле, не было ли тут какой мистики). Отцы, деды и прадеды не пускают нас верить.

Деды и прадеды были мечтателями, они сеяли «разумное, доброе, вечное», не предоставляя это Сеятелю, но предполагая, что Церковь – лишь помеха «народному благу». Отцы стали свидетелями тому, каким образом сбывалась мечта российской интеллигенции о России без царя и попа. Казалось бы, происшедшее с нашей страной в ХХ веке должно было привести к переосмыслению-отрезвлению, но оно не наступило и в условиях свободы слова, при доступности запрещенной ранее литературы, при возможности оглянуться назад, на завершенное жестокое столетие. Как говорил один мой знакомый в конце 1990-х годов, «после крушения советской власти мыслящая Россия занимается только тем, что догуливает весну 1917 года».

Мыслящему человеку, для которого истина – в «самореализации», нет дела до того, что есть Истина, он равнодушен и нелюбопытен. Он может вполне добродушно относиться к религии и даже чем-то интересоваться, ему могла показаться, к примеру, весьма забавной телевизионная передача Александра Гордона, посвященная Туринской плащанице, в которой (через ряд очень внятных аргументов) чаша весов с несомненностью склонялась в сторону подлинности Плащаницы. Забавно думать о том, что Христос и вправду воскрес…

Мой одноклассник, человек серьезный и вдумчивый, заинтересовался Благодатным огнем как научной проблемой. Читал литературу, смотрел кинофильмы, изучал предмет, одним словом. Пришел он к выводу, что человечество имеет здесь дело - с чудом, и другого объяснения быть не может. И… совершенно успокоился! Быв неверующим, он и остался неверующим, его заключение ни на йоту к вере его не приблизило. Другое дело, что через несколько лет, потеряв родных и сам заболев смертельно раком, он поверил в Христа и крестился, незадолго до смерти. Может быть, и то «изыскание» сыграло в этом положительную роль, я не знаю. Но, вспоминая свой давний разговор с ним о Благодатном огне, я не сомневаюсь, что если б не величайшие скорби, он так и остался бы – при своем неверии. Для меня тот разговор был живым примером справедливости слов Христа: «Если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк.16.31)

Мысль о Христе – но какая?

Ибо равнодушие ко Христу как к Царю и Богу есть равнодушие особого плана. Во-первых, оно неразрывно связано с признанием в Иисусе Христе величайшего Безвинного Страдальца, величайшего примера любви, доброты, сердечной отзывчивости. Человек отдает Ему вроде бы «должное» и получает карт-бланш: верить в Него как в Бога становится необязательным. Во-вторых, оно связано с отсутствием нищеты духовной: Христос как Бог нам не нужен, мы и так, без Церкви, добры, милосердны, сострадательны, отзывчивы, одарены духовно…

Лев Толстой, 1862 год. Фото

Лев Толстой, 1862 год. Фото У нас за душой ведь – великая русская культура, Лев Толстой… Это-то и есть капитал, от которого мы, как евангельский «некто», не хотим отказываться. Интересно, что общаясь с разными ровесницами покойной мамы, пережившими ее на десятки лет, я встречался каждый раз с почитанием Льва Толстого как наставника. Впрочем, упоминавшаяся мною Наталья Борисовна чаще говорила о Пушкине. В плохом настроении она читала для себя (зная его наизусть) «Евгения Онегина» и приободрялась. Бывают также люди, которым «совершенно хватает» Достоевского, а выше Достоевского для них и нет ничего. Богатство нешуточное, и можно внутренне бесконечно его проживать…

Есть такое категоричное мнение (его высказывает Иван Солоневич в книге «Народная монархия»), что великая русская литература вообще прошла мимо основ народной жизни.. И в этом мнении есть горькая правда, но вряд ли можно согласиться с ним полностью. Само свободное дыхание слова у великих наших писателей есть дыхание православное. И Достоевский, и Лесков смотрели в сердце человеческое и искали в нем Христа, а не мечту о Христе. И тот, и другой, нельзя не вспомнить, были подвергнуты общественному остракизму: Лесков в начале 1860-х за антинигилистический роман «Некуда», Достоевский – в начале 1870-х за «Бесов».

Мысль о Христе, но лишь о своем Христе, т.е. ни в коем случае не «хрестоматийном», мечтателей-прадедов не оставляла. Самым выразительным в этом плане является рассказ Достоевского об имевшем однажды место споре о Христе в кружке Белинского. Белинский стал было насмехаться над Спасителем, но его остановил один из единомышленников, сказавший о своем убеждении, что живи Христос в их время, Он «непременно бы стал во главе движения». «Неистовый Виссарион» тут же горячо согласился. Так и народники считали свое дело – делом Христовым, и один из главных убийц царя, Желябов прямо сказал об этом в речи подсудимого на суде. Иван Крамской в своем полотне «Хохот» («Радуйся, Царю Иудейский») изобличал не что иное, как отношение косного общества к «передовым людям». Вот и «Христос в пустыне» Крамского – не Сын Божий, а отчаявшийся от непонимания общественный деятель. (см. подробную публикацию, посвященную этой картине, в «Татьянином Дне»; Крамской в письмах прямо говорит о своемХристе…) Все приоритеты были уже смещены.

И. Крамской Хохот (Радуйся, Царю Иудейский), 1883 год

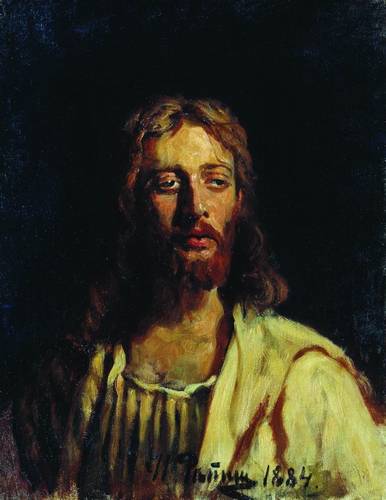

И. Крамской Хохот (Радуйся, Царю Иудейский), 1883 годПонятно, что при таком настрое о расположении к косной мол, «хрестоматийной» церковности и речи быть не могло. Может, наиболее выпукло отрицание Церкви выразил Илья Репин – в полотнах «Крестный ход в Курской губернии» и «Отказ от исповеди». Интересно, что если присмотреться к одухотворенному лицу революционера, отвергающего с достоинством призыв плотного, крупного священника (как бы всего лишь чиновника по духовному ведомству, этакую махину официальной идеологии, надвигающуюся на человека, взыскующего правды), то узнаешь в нем как черты самого художника, так и черты «Христа», написанного Репиным в то же время, т.е. в середине 1880-х годов.

И.Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880-1883

И.Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880-1883 И. Репин. Отказ от исповеди. 1885

И. Репин. Отказ от исповеди. 1885 И. Репин. Христос. 1884

И. Репин. Христос. 1884Уникальное свидетельство

Иногда считают, что Александр III крепкой рукой избавил Россию от смуты, и мол будь его сын «покрепче», революции бы не было. Так ведь и это всего лишь мечта, в сослагательном наклонении. В царствование Александра III критическая масса безверия перешла определенную черту, и смута была побеждена только внешне, а внутренне зрела и зрела – чтобы понять это, достаточно вспомнить как раз творчество Репина, прибавим «Не ждали» к упомянутым только что картинам. Мечта об «освобождении» была столь уже сильной, что мы не могли не вкусить ее плодов.

В 1881 году произошло событие литературного плана, из негромких, связанное с именем совсем не «великим», впрочем, в то время очень быстро завоевывавшим известность и вскоре ставшим вполне востребованным, несмотря на молодость. Девятнадцатилетний Семен Надсон написал в 1881 году (в начале которого умер Достоевский, а через месяц был убит Царь-Освободитель) стихотворение «Я не Тому молюсь…». Вот оно, это произведение, его нужно привести полностью:

Я не Тому молюсь, кого едва дерзает

Назвать душа моя, смущаясь и дивясь,

И перед Кем мой ум бессильно замолкает,

В безумной гордости постичь Его стремясь;

Я не Тому молюсь, пред Чьими алтарями

Народ, простёртый ниц, в смирении лежит,

И льётся фимиам душистыми волнами,

И зыблются огни, и пение звучит;

Я не Тому молюсь, Кто окружён толпами

Священным трепетом исполненных духов

И Чей незримый трон за яркими звездами

Царит над безднами разбросанных миров, -

Нет, перед Ним я нем!.. Глубокое сознанье

Моей ничтожности смыкает мне уста, -

Меня влечёт к себе иное обаянье -

Не власти царственной, но пытки и креста.

Мой Бог - Бог страждущих, Бог, обагрённый кровью,

Бог- человек и брат с небесною душой, -

И пред страданием и чистою любовью

Склоняюсь я с моей горячею мольбой.

На мой взгляд, перед нами – уникальное свидетельство сердца. Искренность его очевидна, ею, в какой-то степени, даже окупается невысокий, прямо скажем, поэтический уровень стихотворения. К примеру, слова «И льется фимиам душистыми волнами» не отнесешь, на мой взгляд, и ко «второму эшелону поэзии». Но если не придираться и думать о цельном впечатлении, то искренность несомненна, и то, что выражено, выражено внятно и сильно. Нельзя не остановиться на отдельных подробностях, обращающих на себя внимание в этих строках.

Еще помнится автору его детская вера, еще не проклинает он «официальную Церковь», но говорит об огнях и пении, о смущении и трепете верующей души. Но уже и отчуждается от народного благочестия, уже не хочет разделить смирение перед Вседержителем и пишет несколько пренебрежительно о народе «… простертый ниц… лежит». С такими помыслами скоро, очень скоро сочтешь смирение не более чем «раболепием». Примечательно двойное признание в гордости: сначала прямое (с удивительно правдивым эпитетом «безумная»), а потом опосредованное, ибо «Глубокое сознанье / Своей ничтожности» говорит не о чем ином, как о гордости, конечно.

Более всего в начальных строках поражает одновременность веры и неверия, убежденность в существовании Творца и Вседержителя и, вместе с этим, готовность не то чтобы отречься, но отвлечься от Него, с констатацией: «Меня влечет к себе иное обаянье -/Не власти царственной, но пытки и креста». Слово «обаянье» точно описывает происходящее с душой: она очарована новым видением Христа, которого можно назвать лже-Христом «потаенных комнат» (Мф.24.26). Да, еще вполне спокойно отрицание «власти царственной», однако же - обозначено! В следующем поколении наших соотечественников, у поэта иного, величайшего дара, Александра Блока, его «двенадцать» уже будут «палить … в святую Русь», предводимые Христом, «в белом венчике из роз» и не на шутку обагренным чужою кровью…

Стоит особо отметить выражение «брат с небесною душой». С виду безобидное и всего только «слишком красивое», как и «душистые волны» фимиама, это выражение предвосхищает один из самых неприглядных соблазнов Новейшего времени: панибратское отношение ко Христу.

А Он молчал

Всякое расхожее мнение является не только невежественным, но прежде всего - пошлым. Таково общее мнение о Пушкине как о «гуляке праздном» (выражаясь пушкинскими словами) или о последнем нашем царе как о политическом ничтожестве. Пошлость присутствует и в расхожем отношении ко Христу. Будто бы принимающему тебя таким, какой ты есть, и только любящему, безоговорочно будто бы к тебе расположенному. Так бесстыжий молодой человек, если девушка улыбается ему и проявляет доброжелательность, уже уверен в ее для него доступности.

Каждый считает Христа как бы в своем распоряжении, а Церковь – собранием фарисеев. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что такое отношение ведет свое начало от позапрошлого века, когда распространение идеи гуманистической и антицерковной. находило столь живой отклик. Господь же – молчал…Так что то, что творилось в человеческих сердцах, прямо соответствовало Его словам в одном из псалмов: «Ты это делал (всякое беззаконие, в частности. и преступления против благочестия и богопочитания – А.М.), Я молчал, и ты подумал, что Я такой же, как ты» (Пс.49.21). Для российского общества XIX века это означало уверенность мечтателей о «народном благе», что Христос – на их стороне, и что именно Он олицетворяет их идеалы.

В «Обрыве»

У Ивана Гончарова в «Обрыве» главная героиня Вера – перед тем, как ее соблазнит «до конца» нигилист Марк, в упоении увлечения им – бросается к иконе Спасителя и горячо молится о своем возлюбленном. Господь же в ответ - молчит. На мой взгляд, этот почти неприметный (и в романе, и в русской литературе) эпизод не менее велик, чем роман-предупреждение «Бесы». И, быть может, это единственный случай верного изображения Христа (если можно говорить здесь об изображении) во всей русской литературе XIX века.

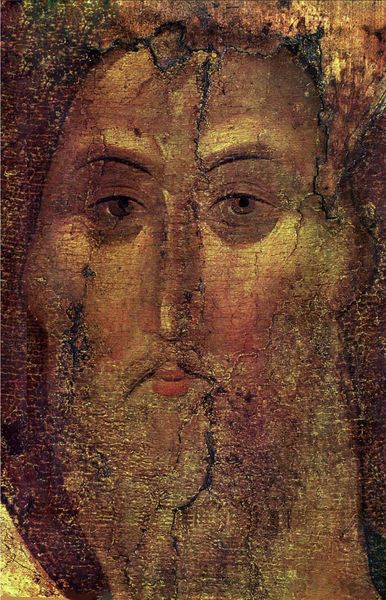

Христа как бы заново арестовывали – придавая Ему новый образ Его, новое представление о Нем. Как во времена евангельские насильно хотели сделать Его царем после насыщения пяти тысяч пятью хлебами (Ио.6.14), так в российской воодушевленно-мечтательной мысли насильно сделали Его величайшим гуманистом и борцом за права обездоленных. А Он молчал и молчит.

А. Рублев. Спас

А. Рублев. СпасЦерковь меж тем была жива

В служении «народному благу» церковность или отрицалась, или соединялась с мечтаниями, что приводило к соблазнам и трагедиям (как в случае Георгия Гапона, к примеру).

Меж тем церковная жизнь продолжалась. Чтобы составить о ней представление и в какой-то мере ее почувствовать, стоит обратиться к лекциям А. Л. Беглова о Русской Церкви Синодального периода, в них уделяется большое внимание приходской жизни. Нельзя не признать, что церковная жизнь России XIX века еще остается для нас неизведанной: мы думаем только о самых ярких светильниках. Русская литература, за исключением только Лескова, действительно прошла мимо… Шмелев воссияет в ХХ веке, и уже «апостериори». Есть, однако, простое соображение в пользу того, что наша Церковь была жива и не являлась «идеологической надстройкой» авторитарного государства. Это соображение не нуждается в исторических обоснованиях, настолько оно неоспоримо. Новомученики и исповедники российские, весь их сонм, были воспитаны в тогдашней, дореволюционной Церкви.

Кто сообщил им любовь ко Христу Живому, Распятому, Воскресшему и Царствующему? Их отцы и деды, их мамы, няни и бабушки, от которых они не отвернулись. Дети выросли и пошли на смерть - не за мечту, но с Христом Живым, укреплявшим их сердце. А не отвернуться от Христа как Царя и Бога, думается, было весьма непросто, ибо означало идти против течения.

Бог есть Бог и неверующих

Бывает, правда, что у самых далеких от Церкви людей вдруг встречаешь такое благоговейное и такое целомудренное расположение к Иисусу Христу, что оно устыжает… Господь не дает превозноситься над ними. Никогда не читавшие Евангелие, ничего не понимающие относительно Церкви и церковной жизни, эти люди нередко поступают по-христиански, живут по-христиански, по-другому не скажешь. Неразумно называть их «анонимными христианами», словно (опять же) навязывая Господу «уравниловку» по нравственному критерию. Вера есть вера, и смазывать это – нечестно. Но просто мы за других – не знаем, а Господь видит их сердце и печется о них, и Сам ведет их,. Да, для нас, православных, эти люди представляются «зашоренными», но, как сказано апостолом Павлом, «они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую" (Рим.2:11-15). Перефразируя другое место того же послания (Рим.3:30), можно спросить: Неужели Бог есть Бог православных только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Только бы нам не повредить Его работе. Только Он ведь и может прикасаться к душе, кропотливо и внимательно – как часовщик.

Вставить в блог

Поддержите нас!

Sergei_Solomko_1867_-_1927_Novaja_Rossi..obroe_vechnoe..._Otkritka._1917.jpg)

I._Kramskoi_Khristos_v_pustine._1873_Fragment.jpg)

I._Repin._Ne_zhdali._1884.jpg)

Dostoevskii_na_smertnom_odre._1881_Risunok_I._Kramskogo.jpg)

S._Nadson_1862-1887.jpg)