Начавший жизнь в полуподвале – к концу ее он имел все, чего только могли захотеть непритязательные соотечественники: дачу в Переделкино, квартиру на Тверской, машину и много денег за всё новые и новые тиражи ставших классикой книжек. Он купался в народной любви, ему мешками носили читательские письма – но был ли он счастлив?

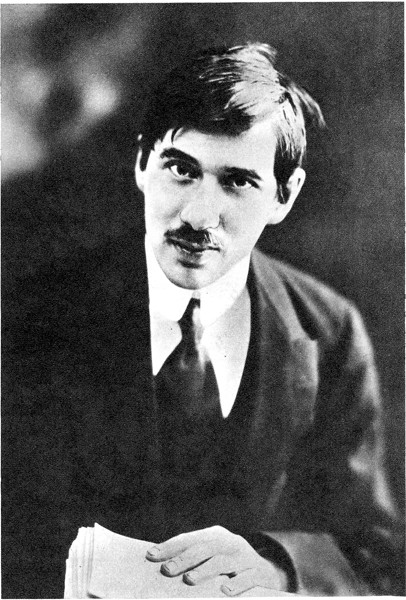

Корней Иванович Чуковский (1882–1969). 1914 год. Фото предоставлено М. Золотаревым

Корней Иванович Чуковский (1882–1969). 1914 год. Фото предоставлено М. Золотаревым

Когда вчитываешься в страницы его дневника, с детства знакомый портрет седого джентльмена с коварной улыбкой обнаруживает не замеченные дотоле черты: горькие складки у рта и нечеловеческую тоску в глазах. Дневник Чуковского – чтение для сильных духом: через некоторые страницы трудно даже продираться без постоянного понукания себя, столько на них густого, бескрайнего, самого черного отчаяния. И в самом деле, в его долгой жизни было столько потерь, что не понять, как он смог это все вынести. Он пережил троих из четверых своих детей, жену и многих близких друзей. Терял работу, несколько раз был всенародно ошельмован и изгнан из литературы, отлучен от печати – казалось, навеки. И каждый раз он поднимался и жил дальше.

Начало

При крещении он получил имя Николай, а отчество в церковную книгу записали по батюшке, совершившему обряд, – Васильевич. На самом деле должно было быть – Эммануилович. Отец его, Эммануил Левенсон, сын одесского врача, учился в Петербурге, куда взял с собой горничную Екатерину Корнейчукову. За несколько лет у этой пары родились двое детей – Маруся и Коля. А потом отец оставил их: семья нашла ему богатую невесту. Мать с детьми вернулась на родину, где стала зарабатывать на жизнь стиркой; дети все детство таскали ей ведрами воду. С мамой соседи не здоровались. Клеймо незаконного лежало на Коле долго, он уже вырос, уже писал статьи в газету, а все не знал, как отвечать на вопросы об отце и отчестве – мялся, краснел и мучительно ненавидел себя.

В остальном его детство было, пожалуй, обычным детством одесского мальчишки – с беготней по дворам, рыбалкой, играми, марками и скучной гимназией. Учился он неровно (по гуманитарным предметам – блестяще), был неистощим на проказы, нередко прогуливал и постоянно получал выволочки от гимназического начальства. С детства любил стихи, пробовал их писать, но тетрадка с первыми опытами попала в руки к недругам, и его задразнили. Он спрятался во дворе в каламашку-колымажку – такой полукруглый ящик – и проплакал остаток дня. В этих каламашках Коля Корнейчуков любил прятаться один или вместе с приятелем, мечтать, говорить о других странах. Читал стихи, волнуясь и радуясь их красоте. Он даже грузчикам и извозчикам пытался читать стихи – «Энеиду» Котляревского.

Владимир Жаботинский. Фото предоставлено М. Золотаревым

Владимир Жаботинский. Фото предоставлено М. Золотаревым

Характер у него был нелегкий – нервный, взрывной. На обидчиков налетал с кулаками, домашним устраивал тяжелые сцены. Из гимназии вылетел – сам писал везде, что из пятого класса, на самом деле, похоже, из седьмого, и не по закону о кухаркиных детях, а за издание рукописного журнала, что гимназистам строго воспрещалось. Крестьянское происхождение все-таки играло свою роль – и сейчас, и потом. Как крестьянин, он, уже взрослым, не имел права редактировать журнал и был ограничен в избирательных правах. Окончил он потом гимназию экстерном или нет – так толком и неизвестно, дальше было только самообразование, постоянное, изо дня в день, на протяжении всей жизни.

С мамой он поссорился в подростковом возрасте, ушел из дома, снимал у кого-то жилье, работал маляром, учил по случайно купленному самоучителю английский язык и выписывал английские слова кистью на крышах. Читал много, и не только поэзию, но и книги по философии, экономике – его юношеские дневники пестрят конспектами какого-нибудь Спенсера или Бокля, которых он тоже штудировал. Читал много, беспорядочно, страстно – и на основании прочитанного складывал свою всеобщую теорию всего, как это и делают много думающие молодые люди. Из этой юношеской теории потом выросли его воззрения на роль искусства и литературы в человеческой жизни – воззрения, которым он на всю жизнь остался верен. Заключались они в простом тезисе: искусство делается ради искусства, ради красоты и гармонии. Литература абсолютна – она не может и не должна ничему служить. Всякая полезность только тогда полезна, когда дело делается с полным осознанием его бесполезности: пишу потому, что не могу не писать, пою потому, что не могу не петь, а какая-то польза от этого, может быть, произойдет сама собой, если я хорошо сделаю свое дело. За эту теорию ему немало попадало всю жизнь: ему довелось жить во времена, которые ценили «что» и не придавали значения «как». А Чуковский – этот псевдоним он себе придумал для первых публикаций, разбив на кусочки свою «мужицкую» фамилию Корнейчуков, – Чуковский всю жизнь говорил о том, что только эстетика – надежный критерий оценки художественного произведения.

Его штудии принесли плоды: свой трактат Коля Корнейчуков показал другу – Владимиру Жаботинскому. Тогда он был молодым корреспондентом «Одесских новостей» (потом пути друзей разошлись; журналистику бросили оба, но один ради литературы, а другой – со временем основал Государство Израиль). Жаботинский отнес в редакцию работу друга, она повалялась там какое-то время и увидела свет, и автору даже заплатили гонорар, на который, как говорят свидетели, он купил себе новые штаны. Когда встал вопрос о том, кого послать в Лондон корреспондентом газеты, Жаботинский посоветовал Чуковского: ведь он знает английский. Чуковский срочно женился на девушке Маше, которую давно любил (Маша, девушка из хорошей еврейской семьи, ради этого убежала из дома и крестилась). И молодая пара отправилась в Англию. Денег было мало, они кочевали из пансиона в пансион, один хуже и дешевле другого. Молодой Чуковский ежедневно ходил в Библиотеку Британского музея, изо дня в день читал; в конце концов его взяли туда на работу – поручили составить каталог книг на славянских языках.

Революция

Он вернулся в Россию, когда газета перестала ему платить, полный впечатлений и нового опыта. Одесса после Лондона казалась слишком маленькой, слишком мещанской, его тянуло в Петербург, он поехал туда, пытался пристроиться корреспондентом, но ничего не вышло. А дома уже был маленький сын, тоже Коля, и семью надо было кормить, а он был еще совсем молод, едва за двадцать, и, честно говоря, мало что умел. Лондонские штудии заострили его перо, научили его писать короче, ядовитее, чем раньше – первые его корреспонденции были удручающе громоздки и многословны. Новый Чуковский писал легко, изящно и обо всем, но его никто не торопился взять на работу.

Грянула революция 1905 года; в одесский порт пришел мятежный броненосец «Потемкин», город взволновался. Чуковский с компанией воодушевленных неслыханными событиями людей плавал на броненосец – просто так, квасу повезли, вдруг им там надо… Увез с него матросские письма родным, весь вечер наблюдал пожар в гавани и подавление мятежа, смотрел, как увозят трупы расстрелянных и сгоревших людей. После этого он заболел революцией – ни о чем не мог думать и говорить, кроме того зверства, которое свершилось у него на глазах. Хотел как-то участвовать в революционных событиях, но не знал как, чем помочь… Осенью снова уехал в Петербург и там – после царского манифеста, даровавшего свободу печати, – стал издавать сатирический журнал «Сигнал», хотя и не имел на то права. На редактора журнала, шутившего над властью, завели уголовное дело по нескольким статьям, от оскорбления членов царской фамилии до призывов к свержению существующего строя. Чуковскому грозило заключение в крепость; он даже просидел в предварительной тюрьме на Шпалерной. Читал в камере Марка Твена и хохотал. Культура, писал он потом в одной из своих статей, уже тем замечательна, что прекрасно занимает ум, когда сядут тебе на голову всем седалищем; займитесь же, господа, культурой. Время подтвердило справедливость этой мысли: в иные времена культура в самом деле оказывалась единственной отдушиной, когда садились на голову всем седалищем.

Уголовное дело тянулось до самого 1907 года и навсегда отбило Чуковскому охоту лезть в политику.

Критика

К этому времени он уже переехал в финскую Куоккалу под Петербургом: там недорого сдавались дачи. Там не было столичной суматохи, там у него был кабинет, там было море и лес – там он, с юности страдавший бессонницей, мог нормально жить. В семье появился второй ребенок – Лида. Чуковский подружился с соседями – ближним, куоккальским, Репиным, и дальним, из Ваммельсуу, Леонидом Андреевым. Его работа во множестве мелких изданий принесла свои плоды: молодую звезду русской литературной критики заметили и пригласили работать фельетонистом в газете «Речь», которую издавала партия кадетов. Именно в «Речи» Чуковский опубликовал лучшие свои критические статьи о современной литературе. Одновременно много выступал с лекциями о литературе. Лектор он был прирожденный: аудиторию держал цепко, ошарашивал неожиданными сравнениями, поворотами сюжета. Читатели и слушатели недоумевали: разве можно с такой стороны смотреть на писателя? С какой? Через призму его текста. Текст выдает все тайны писателя, уверял Чуковский. Даже такие, о которых он и сам не знает.

К.И. Чуковский с женой и сыном Николаем. Фото предоставлено М. Золотаревым

К.И. Чуковский с женой и сыном Николаем. Фото предоставлено М. Золотаревым

Не могла публика понять и его пристрастия к анализу совсем уж второсортной популярной литературы, глупых книжек для детей, дешевых брошюрок для рабочих, бездарных детективов, плохих стихов. А он предупреждал: массовая любовь к таким поделкам – грозный призрак наступления на культуру огромных бескультурных масс. Наступает армия полуобразованных, невежественных, энергичных варваров, видел он и пытался предупредить: массу надо учить, просвещать. Иначе очень скоро культуре придет конец. Над его пророчествами смеялись – недолго, правда. Пока они не сбылись. Много позже он написал, что уже тогда в примитивной жестокости первых кинофильмов и детективных выпусков было видно зарождение той мещанской, самодовольной силы, которая через несколько десятилетий оформилась в фашизм.

Спасти литературу

Подрастающие дети заставляли его задумываться о законах развития детской психики, о том, как ребенок овладевает языком, о детском творчестве и творчестве для детей. Он читал подрастающим детям книжки и не мог не задумываться о том, как убого большинство этих книг. Он сам начал сочинять для них – не то для Коли, не то для Бобы, третьего ребенка, он придумал «Крокодила», – быстро-быстро плел все, что приходит в голову, забалтывая в дороге больного мальчика, чтобы он не хныкал… «Крокодил», вобравший в себя всю музыку улиц, всю скороговорку уличной речи, вышел в свет в 1916 году.

К.И. Чуковский в своем кабинете. Куоккала. 1910-е годы. Фотография К. Буллы. Фото предоставлено М. Золотаревым

К.И. Чуковский в своем кабинете. Куоккала. 1910-е годы. Фотография К. Буллы. Фото предоставлено М. Золотаревым

В Первую мировую Чуковский в компании Алексея Толстого, Владимира Набокова и еще нескольких человек ездил в Англию – смотреть, как союзники воюют. Он написал оттуда несколько больших корреспонденций для журнала «Нива».

Вернулся из Англии, занял у Репина денег, выкупил в собственность дачу, в которой жил. Вскоре грянула революция, и дача осталась по ту сторону государственной границы, в независимой Финляндии. А Чуковские, уехавшие в город отдать детей в школу, так там и застряли. Революция принесла голод и безработицу – Чуковский со старшим сыном даже газетами торговали. Корней Иванович читал лекции за продукты, за дополнительные пайки семье. Литература кончилась: встали издательства, не было бумаги, писатели и поэты голодали. Чуковский задумал спасти русскую литературу от гибели, собрав литераторов вместе в помещении, где тепло, есть еда, где можно хотя бы поговорить друг с другом, где можно читать лекции на литературные темы и услышать новости о том, кто что пишет… С помощью Горького ему удалось выбить для этой цели и здание, и деньги; Дом искусств помог выжить в голодную зиму многим писателям, поэтам и художникам. А еще он работал в горьковской «Всемирной литературе» – невероятной затее, которая должна была дать победившему пролетариату библиотеку лучших произведений мировой классики. Чуковский заведовал англо-американской секцией. Блок – немецкой. Гумилев – французской. В 1921 году один за другим ушли и тот, и другой. Он уже раньше видел, как один за другим умирали от голода и уезжали друзья, но впервые на его памяти власть расстреляла одного поэта и уморила другого.

К.И. Чуковский среди членов коллегии издательства ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Стоят (слева направо): А.А. Смирнов, В.М. Алексеев, Н.О. Лернер, Б.Я. Владимирцев. Сидят (слева направо): М.Л. Лозинский, А.Н. Тихонов (Серебров), А.Л. Волынский, И.Ю. Крачковский, С.Ф. Ольденбург, К.И. Чуковский. Рядом с Чуковским – секретарь коллегии В.А. Сутугина-Кюнер. Фото предоставлено М. Золотаревым

К.И. Чуковский среди членов коллегии издательства ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Стоят (слева направо): А.А. Смирнов, В.М. Алексеев, Н.О. Лернер, Б.Я. Владимирцев. Сидят (слева направо): М.Л. Лозинский, А.Н. Тихонов (Серебров), А.Л. Волынский, И.Ю. Крачковский, С.Ф. Ольденбург, К.И. Чуковский. Рядом с Чуковским – секретарь коллегии В.А. Сутугина-Кюнер. Фото предоставлено М. Золотаревым

Сказки

Наверняка он тоже думал, уезжать или нет. Решил остаться. По призванию он был культурным работником, а сейчас культурная работа была нужна родине как никогда. И он остался делать эту ежедневную, неблагодарную, иногда скучную, иногда захватывающую работу: воспитывать читателя. До середины 1920-х годов он еще мог писать то, что думает, и публиковаться. Гайки, однако, завинчивались, и довольно скоро с критикой пришлось покончить: она не могла выжить в условиях постоянного идеологического давления. И, как обычно на стыке эпох, он менял занятие и брался за что-то новое. Сейчас у него подрастала дочка Мурочка, Мария, четвертая, младшая и, может быть, самая любимая. Именно ей досталось его взрослое, умудренное опытом отцовство – игры, разговоры, стихи… Для Мурочки он пересказывал любимые сказки – так появился Доктор Айболит и другие переводные, пересказанные истории. И посыпались свои – как из рога изобилия. За несколько лет домашнего счастья он написал почти все свои главные сказки – для нее, Мурочки.

К концу 20-х тучи над его головой стали сгущаться. Сначала под суд попала дочь Лида, угодившая в политический кружок и высланная из Ленинграда. Затем началась коллективизация – не только колхозная, но и писательская. Писателей-кустарей власть захотела объединить в артели для коллективного полезного труда. Сказки были объявлены вредным пережитком прошлого, а сам Чуковский – едва ли не вредителем. Его вынуждали отречься от сказок, признать свою неправоту, дать обещание служить социализму. Истерзанный критикой, которая требовала выбросить книги Чуковского из библиотек, выброшенный вон из профессии, он дал вымученное согласие. Пообещал какую-то «Веселую колхозию», сборник новых песен и частушек о колхозе для советских детей. И надорвался на этом. Всю жизнь не мог себе простить этого шага. И болезнь Мурочки расценил как наказание за малодушие.

Тяжкое

У Мурочки был костный туберкулез. Лечить его тогда не умели – только помещали больного в мягкий климат и давали усиленное питание, чтобы организм окреп и сам боролся с болезнью. Но еды было мало, не за горами был голод начала 30-х; оставалась надежда на климат. Мурочку – ослепшую на один глаз, с гипсом на обеих ногах – увезли в Крым, в алупкинский санаторий, где таких детей умели лечить. Порядки в санатории были свирепые: ребенка забирали у родителей, свиданий почти не разрешали – и, чтобы пробраться к Мурочке, отцу приходилось то выдумывать журналистское задание и писать очерк о санатории для «Нового мира», то приходить к детям в качестве детского писателя… Крымский климат не помог. В 1931 году Мурочка умерла. Чуковский вернулся в Москву поседевший, постаревший, с ампутированной половиной души.

К.И. Чуковский читает Мурочке свою сказку. Ленинград. 1926 год. Фото предоставлено М. Золотаревым

К.И. Чуковский читает Мурочке свою сказку. Ленинград. 1926 год. Фото предоставлено М. Золотаревым

В Москве тем временем появились признаки перемен. Власти изменили отношение к писателям: их перестали шельмовать и травить, партия осудила перегибы – и теперь к писателям стали проявлять уважение. Печатать книги, давать зарплаты, переселять в новые квартиры. Понемногу вернулся к жизни и Чуковский, оглушенный своим горем. Тогда-то он и понял, как справляться с тоской и отчаянием: надо помогать другим людям. «Расширять сердце», – написал он однажды. Расширять, впускать в него других людей с их бедами и помогать им.

Писать сказки он больше не мог: он сам много раз говорил, что детский поэт должен быть прежде всего счастлив. Критика для него тоже была закрыта. Он ушел в некрасоведение (Некрасовым занялся еще до революции) и переводы. Всерьез занялся проблемой комплектования школьных библиотек и преподавания литературы в школе, написал об этом множество блестящих статей.

Когда начались репрессии, он помогал детям арестованных, хлопотал за севших в тюрьму и канувших в неизвестность – а среди них был его зять, муж Лидии Корнеевны, талантливый физик Матвей Бронштейн. Кольцо постепенно сжималось вокруг его семьи – Лидию Корнеевну он насилу уговорил уехать из Ленинграда – ордер на ее арест был уже выписан; органы разрабатывали версию о шпионской деятельности сына Коли… Почему-то, однако, репрессии приостановились, не успев зацепить Чуковских, – почему, вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Но оставаться в Ленинграде было опасно. Так что в 1938 году Корней Иванович с женой и сыном Бобой переехали в Москву. Вскоре они получили дачу в новом писательском поселке Переделкино – там пройдут следующие тридцать лет жизни Чуковского.

Изгой

Переделкино напоминало Куоккалу – разве что моря не было. Здесь он снова мог работать в тишине и покое. Покой был недолгим: едва переделкинский дом успели утеплить и обжить, как началась война. Оба сына ушли на фронт; любимый Боба погиб осенью 1941 года под Москвой, старший, Николай, стал свидетелем страшного умирания блокадного Ленинграда.

Сам Корней Иванович писал статьи для Совинформбюро; потом, в ташкентской эвакуации, помогал искать семьи потерявшихся эвакуированных детей, написал книгу «Дети и война», где рассказал, как много и умно дети воюющей страны помогают взрослым в работе. Он затеял почти невыполнимое дело: рассказать малышам, что это – война. На понятном им сказочном языке объяснить, за что сражаются взрослые. Попробовал включить в язык сказки языковые клише из сводок Совинформбюро. Мучился, переписывал заново и заново, читал детям в госпиталях и школах, проверяя, как они воспринимают сказку «Одолеем Бармалея». Наконец издал в Ташкенте и попытался издать в Москве. Но сказка, где отважные зверушки ездили на танках и защищались от наступающих гиен, многими была воспринята как злая насмешка над горем и подвигом советского народа… «Правда» написала о «пошлой и вредной стряпне Корнея Чуковского», он снова оказался отлучен от детской литературы. Еще одну попытку написать сказку он сделал после войны. В его «Бибигоне» были дача и мирное лето. Отважный лилипут Бибигон в треуголке храбро сражался с индюком и спасал сестру Цинцинелу от дракона. Дети приняли новую сказку, которую он прочитал по радио, с восторгом. Чуковского завалили письмами, в которых наперебой звали Бибигона в гости, слали ему рисунки и подарки… Он хотел даже сделать выставку этих трогательных писем, присланных детьми, только что пережившими страшную войну. Но «Бибигона» тоже объявили пошлым и вредным, аполитичным. Мешки писем на радио уничтожили, выставка не состоялась.

Следующие несколько лет – вплоть до смерти Сталина и «оттепели» – он жил изгнанником. Писал в газеты статьи к юбилеям писателей – то Чехова, то Некрасова, то Шевченко. Занимался Некрасовым, восстанавливал в текстах места, вымаранные цензурой, и готовил к печати его произведения. Писал свое «Мастерство Некрасова» – трудно писал, потому что так, как он привык – легко, парадоксально, остроумно, – ему не давали редакторы, которые из всякого его труда вымарывали любое неказенное слово, всякий удачный образ – и вставляли штампы и ссылки на основоположников. «Мастерство Некрасова» на сегодняшний взгляд кажется вымученным, тяжелым текстом, даже подневольным – однако современники восприняли его горячо и с сочувствием, и не только потому, что вопрос о формальном мастерстве Некрасова был принципиально нов для советского литературоведения, занятого поисками революционного содержания. Еще и потому, что угадывали в судьбах некрасовского поколения свою судьбу, в их жизни при политическом терроре – свою жизнь, и искали ответов на свои вопросы. Ответ у Чуковского был, и он не изменился с давних времен: займитесь, господа, культурой.

Лев Кассиль и японская переводчица Ясуя Миякава в гостях у К.И. Чуковского. Переделкино. 1969 год. Фото предоставлено М. Золотаревым

Лев Кассиль и японская переводчица Ясуя Миякава в гостях у К.И. Чуковского. Переделкино. 1969 год. Фото предоставлено М. Золотаревым

В последние десятилетия жизни, когда душная атмосфера позднего сталинизма сменилась энтузиазмом «оттепели», он занимался культуртрегерством – объяснял, как грамотно и с любовью писать для детей стихи, преподавать им литературу, как делать переводы, как говорить и писать по-русски, избегая казенной пошлости и дешевых штампов. Шумно радовался любым свежим мыслям, новым талантам, защищал их от гонений: вступался за Василия Аксенова, за Бродского, у него на даче подолгу жил Солженицын… Переделкинская дача Чуковского стала, как некогда его куоккальский дом, центром тяготения для интеллигенции. К нему ехали поэты, писатели, переводчики, педагоги, иностранные делегации. Не просто как к детскому поэту, критику, литературоведу и теоретику перевода – он уже стал живым воплощением русской культуры, полуразрушенной за годы советской власти, но живой и непобежденной.

О счастье

Как же получилось, что одесский недоучившийся гимназист в дырявых штанах к концу жизни стал непререкаемым авторитетом в русской литературе? Может быть, дело в его колоссальной воле, непрерывном самообразовании и самовоспитании. «Я каждое утро заношу над собой кнут», – писал он на старости лет. Непрерывное чтение по-русски и по-английски, непрерывная работа каждый день, как бы плохо ни было на душе, какая бы ни стояла погода, каков бы ни был политический климат. Работа была и его отдушиной, его радостью, и его проклятием. Всю жизнь он много, систематически работал, воспитывал себя русским интеллигентом. Нравственным ориентиром для него всю жизнь был Чехов, у которого он учился вниманию к людям, участию, мягкости в обращении, по примеру которого построил в Переделкино детскую библиотеку. Он всю жизнь верно и бескорыстно служил русской литературе, про которую еще в 1906 году сказал: «Литература абсолютна». Литература для него воплощала все лучшее в людях, весь их культурный опыт, все духовное богатство, всю красоту и гармонию. Он сам не прощал себе редких отклонений от прямого курса и всякий раз возвращался на него, жертвуя карьерой, деньгами, возможностями – просто не мог иначе.

К.И. Чуковский в мантии доктора Оксфордского университета. Переделкино. Около 1965 года. Фото предоставлено М. Золотаревым

К.И. Чуковский в мантии доктора Оксфордского университета. Переделкино. Около 1965 года. Фото предоставлено М. Золотаревым

Был ли он счастлив, став седым патриархом русской словесности, хитрый дед, окруженный деточками, седой и одинокий литературный волк, проживший долгую и трудную жизнь? В его дневниках мы находим не только бездны отчаяния, но и свидетельства редких и ослепительных взлетов радости, когда, кажется, весь мир танцует вокруг: солнце в небе качается в пляске, летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут, на березах от радости выступают слезы, а на осинах зреют апельсины. Он, человек сложный, неровный, депрессивный, умел делиться этой радостью как никто – и в своих сказках, где добро, победив зло, закатывает пир на весь мир, и в критике, где умеет не только браниться, но и замирать от счастья перед гением Толстого, Чехова или Блока. Он всю жизнь видел красоту языка, стиля, человеческой души, мира вокруг – и щедро делился этой красотой с читателем. Может, потому и выжил, и выстоял, и не сломался.

Вставить в блог

Поддержите нас!