А.А. Бармин

А.А. Бармин

Биография: Алексей Алексеевич Бармин родился 29 декабря 1934 году в г. Магнитогорске. В 1953 году он окончил школу в г. Хотькове Московской области и поступил на механико-математический факультет МГУ. Здесь, будучи студентом, а затем аспирантом, он начал свою научную деятельность под руководством выдающегося ученого-механика академика Л.И. Седова. Вся научная и педагогическая деятельность А.А. Бармина была связана с Московским университетом и Институтом механики МГУ, где он прошел путь от студента до главного научного сотрудника, профессора, академика Российской академии естественных наук.

Первые научные работы А.А. Бармина относятся к интенсивно развивающемуся тогда направлению в механике – магнитной гидродинамике и посвящены магнитогидродинамическим ударным волнам. Они были отмечены премией имени С.А.Чаплыгина (1961 г.). Они же определили дальнейший путь А.А. Бармина в науке: почти все его исследования посвящены изучению МГД-течений, содержащих разрывы для сложных моделей сплошной среды. А.А. Бармин – признанный лидер в этой области науки, в которую он внес огромный творческий вклад, высоко оцененный в частности присуждением ему в 2004 году Государственной премии Российской Федерации.

Среди работ А.А. Бармина, не связанных с магнитной гидродинамикой, очень интересны исследования, относящиеся к теории фильтрации и в области механики вулканических извержений. Им основано и развито новое направление в мировой науке: использование моделей и методов механики сплошной среды для исследования задач вулканологии.

Помимо указанных выше государственных наград, вклад А.А. Бармина в развитие отечественной и мировой науки отмечен многими другими наградами: двумя премиями им. М.В. Ломоносова Московского университета, премией Российского национального комитета по прикладной и теоретической механике им. Л.И. Седова, двумя медалями имени П.Л. Капицы Российской академии естественных наук, медалью Международной академии наук о природе и обществе «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. А в 2004 году в Татианинском храме при МГУ ему был вручен орден святого Даниила третьей степени. Скончался А.А. Бармин 18 ноября 2010 года в Москве. Его отпевали в храме свт. Николая в Кузнецах.

Алексей Алексеевич был блестящим педагогом. Будучи профессором кафедры гидромеханики МГУ, он читал курсы студентам, руководил курсовыми, дипломными и аспирантскими работами. Многие из его учеников в настоящее время уже кандидаты и доктора физико-математических наук. Обаяние Алексея Алексеевича, его умение общаться с людьми привели к тому, что в наше непростое время целый отряд молодых ученых остался в науке и составляет научную школу А.А. Бармина, которая успешно развивает идеи своего основателя.

Алексей Алексеевич был необыкновенным человеком. Он любил жизнь, любил нашу страну, ее природу и просторы, любил людей и всегда был открыт для помощи и поддержки. Он обладал колоссальным духовным потенциалом и всепобеждающей душевностью.

Воспоминания А.А. Бармина мы предваряем словами протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма святой мученицы Татианы при МГУ:

- Не могу сказать, что знал Алексея Алексеевича Бармина близко, хотя мы были знакомы довольно долго. Еще отроком я помню его как человека, которого достаточно часто видел в храме Илии Обыденного, хотя тот храм он не ощущал вполне как свой приход. При том супруга его туда ходила регулярно.

Впоследствии Алексей Алексеевич оказал деятельнейшее участие в возрождении университетского храма мученицы Татианы. Собственно, из всей университетской корпорации он и ныне здравствующий профессор Григорий Александрович Любимов были двумя главными лицами, которые продвигали эту идею в Ученом совете университета, защищали ее перед ректором и другими руководителями МГУ. Когда храм только открылся, Алексей Алексеевич посчитал своим долгом поддержать тогда еще совсем малочисленную общину и какое-то время ходил сюда регулярно. Потом, когда жизнь здесь как-то наладилась и потекла своим чередом, мы видели его больше на всенощных бдениях в двунадесятые праздники, иногда на Рождество и на Пасху, всегда на Татьянин день. То есть какая-то дистанция сохранялась, но я понимал, что не нужно инкорпорировать его каким-то принудительным образом.

А.А.Бармин на пасхальном крестном ходу в храме святой мученицы Татаины. 1995 г.

Хотя мы и не общались близко, могу засвидетельствовать, что Алексей Алексеевич постоянно молился. И это не риторическая фигура. Есть вещи, которые невозможно скрыть: не в том смысле, что он был невнимателен к собеседнику, или как-то отстранен. Но что-то в глазах, в интонации, в характере общения человека свидетельствовало о нем как о делателе внутренней молитвы. Об этом можно сказать только теперь, когда он ушел из этого мира.

Могу вспомнить один показательный эпизод. Много лет назад, но уже после открытия храма, я проходил непростой жизненный период, были испытания, какие-то искушения, что, впрочем, от внешнего мира был вполне сокрыто. Однажды весной, где-то рядом с днем памяти святителей Кирилла и Мефодия, мы встретились с Алексеем Алексеевичем у метро «Библиотека имени Ленина» и вместе шли до храма. Беседа была общего характера, в ней не было никакой глубины, но под конец он сказал: «Батюшка, а вы вот знайте, что я за вас молюсь. Что-то было мне беспокойно, и я понял, что нужно особенно о вас помолиться». Дальше не было никаких откровенностей, но я это запомнил. Так почувствовать нужду в молитве другого человека может только тот, кто не формульно вычитывает правило, что такое молитва - знает. Я думаю, что это самое дорогое, самое важное, что я мог бы сказать об Алексее Алексеевиче Бармине.

Жизнь в двух мирах

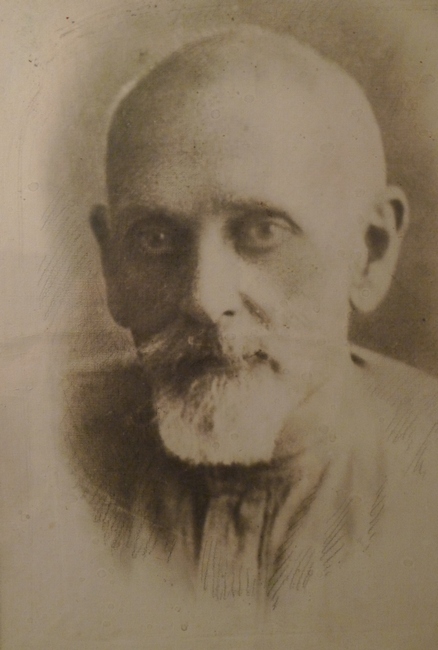

Чтобы охарактеризовать, откуда идут мои корни, я начну издалека, с моего прапрадеда. Мой прапрадед Николай Николаевич Коншин (со стороны бабушки по материнской линии Капитолины Николаевны, урожденной Коншиной, в замужестве Полуэктовой) был потомственным купцом в Серпухове. Первое упоминание их фамилии встречается где-то в XVI веке. Николай Николаевич Коншин родился в 1833 году, а умер в 1918 году. Он отличался тем, что был, я бы сказал, предпринимателем-новатором. Дело, которое досталось трем сыновьям его матери после смерти отца, он сумел сконцентрировать в своих руках и создал в Серпухове гигантский текстильный комбинат, который перед революцией выпускал, если не ошибаюсь, треть соответствующего хлопчатобумажного материала в России.

Н.Н. Коншин

Н.Н. Коншин

В чем же заключалось его новаторство? Во-первых, он один из первых ввел на своих фабриках электрический привод, построил электростанцию. Первым стал сеять хлопок в Туркестане, выписав семена из Америки. Благодаря этому его начинанию перед Первой мировой войной 50% хлопка для текстильной промышленности в России было отечественным. Он пытался добывать уголь в Подмосковном бассейне, но на самом деле тогда это оказалось нерентабельным по сравнению с лесом, который использовался, как энергетический источник. Большое значение он придавал сбыту. Созданные им конторы действовали по всему миру: в Персии, в Восточной Европе, в Китае. За эти торговые мероприятия с Персией он даже был награжден соответствующей медалью Александра Третьего. Он одним из первых создал из своего личного предприятия «Товарищество мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове», куда привлек капитал других. Но главное - он собрал людей, которые могли поставлять машины, и позднее нашел Н.А. Второва, взявшего в свои руки сбыт. Основную часть капитала Н.Н. Коншин сохранил за своей семьей. В его деле участвовали сыновья.

Церковь Вознесения и фабричные здания Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове

Церковь Вознесения и фабричные здания Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове

Текстильная мануфактура в Серпухове

Текстильная мануфактура в Серпухове

Рабочие складального отделения красильно-отделочной Фабрики Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове. 1913 г.

Рабочие складального отделения красильно-отделочной Фабрики Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина в Серпухове. 1913 г.

Фабрики Н.Н. Коншина. Старый двор. Серпухов

Фабрики Н.Н. Коншина. Старый двор. Серпухов

Николай Николаевич был женат дважды. Его старший сын, мой прадед, тоже Николай Николаевич, получил образование в Англии. Он занимался фабрикой в Серпухове, но рано умер, когда старшей его дочери, моей бабушке, Капитолине Николаевне было всего 7 лет. И бабушка, и ее 4 брата, и сестры воспитывались матерью, Варварой Петровной Добрыниной, из тульских купцов. Бабушка вышла замуж за Михаила Ивановича Шепелева, выпускника правоведения, юриста, товарища прокурора в Смоленске. Михаил Иванович трагически погиб на охоте. Осталось двое сыновей и дочь. Второй раз Капитолина Николаевна вышла за Евгения Григорьевича Полуэктова, тоже правоведа (на Полуэктовых я остановлюсь чуть позже).

Николай Николаевич Коншин-старший занимался благотворительностью. При нем была открыта в Серпухове больница (недавно состоялось установление мемориальной доски на здании этой больницы). При нем были построены казармы для рабочих, а также коттеджный поселок, где в кредит можно было приобрести жилье. Он организовал в Серпухове чайную специально для того, чтобы оттягивать рабочих от трактиров и выпивки. Был у Коншиных стадион, где после 1900-го года играла футбольная команда.

Коншины в усадьбе («Липицы»?). Сидят: Коншина В.П., Коншина Капитолина Николаевна, Коншин Н.Н., Коншина Ольга Николаевна (на земле), стоят: Коншин Сергей Николаевич (второй слева), Коншина Н.Н. (первая справа). 4 июня 1895 г.

Коншины в усадьбе («Липицы»?). Сидят: Коншина В.П., Коншина Капитолина Николаевна, Коншин Н.Н., Коншина Ольга Николаевна (на земле), стоят: Коншин Сергей Николаевич (второй слева), Коншина Н.Н. (первая справа). 4 июня 1895 г.

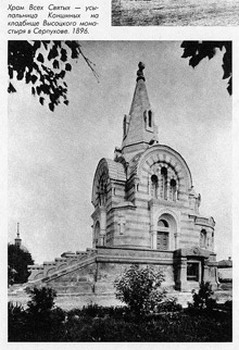

Николай Николаевич входил в разные благотворительные общества. Но помимо благотворительности, которую можно считать деятельностью во благо производства, он имел основную долю в трех храмах. Это, во-первых, восстановление древней Успенской церкви, которая поддерживалась еще его отцом Максимом Николаевичем. Она находилась как раз напротив дома, где жила и семья моей бабушки, когда ее отец был главным управляющим фабрики. Далее, это постройка большого храма Всех святых (сейчас он восстанавливается). Храм строился на народные пожертвования, но основная доля была внесена Коншиными. Совместно с братом Иваном Николаевичем он построил усыпальницу в Высоцком монастыре (проект - архитектора Клейна). В этой усыпальнице были захоронены все Коншины. Их останки выбросили латышские силовики в 1918 году и разбросали по территории монастыря. Усыпальница сохранилась, но внутри она вся искорежена. Сейчас монастырь ее восстанавливает для захоронения насельников монастыря. Коншиными делались пожертвования и на Высоцкий, более центральный и более, как я понимаю, привилегированный в те времена монастырь.

|  |  |

Усыпальница Коншиных– храм Всех Святых на кладбище Высоцкого монастыря

Здесь необходимо сказать про брата Ивана Николаевича, который был, в отличие от Николая Николаевича не предпринимателем, а скорее, если сказать современным языком - банкиром. Свою долю он уступил и не рисковал. Поэтому к концу своей жизни (а умер он относительно рано, в 1898 году) его капитал составлял более 10 миллионов. Этот капитал (в том числе и роскошный особняк в Москве на Пречистенке, в нем сейчас размещается Дом ученых) он завещал своей супруге Александре Ивановне, урожденной Игнатовой, известной благотворительнице. А она, в свою очередь, завещала его на массу благотворительных дел: постройку больничного корпуса в Алексеевской психиатрической больнице, дома призрения на Большой Якиманке (он, как я понимаю, построен не был, поскольку началась война и революция), детского дома в Серпухове (который задумался как учебное заведение, предоставляющего молодым людям профессию).

Дом учёных (Пречистенка, 16). 1910 г.

Дом учёных (Пречистенка, 16). 1910 г.

Моя бабушка Капитолина Николаевна была старшей внучкой Николая Николаевича. Поскольку она осталась сиротой, он до конца жизни выплачивал ей примерно 500 рублей ежемесячно на личные нужды. По тем временам это была большая сумма. Русский рубль стоил высоко. Зарплата инженера фабрики, насколько я помню по рассказам, составляла порядка 100 рублей.

Вторым мужем Капитолины Николаевны был Евгений Григорьевич Полуэктов, сын Григория Семеновича Полуэктова, адмирала-майора в отставке, заведовавшего библиотекой великого князя Константина. Детство дедушки прошло в Мраморном дворце, где дедушкина семья имела квартиру. Дед был товарищем прокурора в разных местах, в том числе и в Смоленске. После женитьбы на Капитолине Николаевне он, по просьбе своей старшей сестры Александры Григорьевны Полуэктовой, вдовы Тимашева-Беринга, возглавил принадлежавшую ее мужу нотариальную контору рядом с Иверской часовней. Часть средств он выплачивал Александре Григорьевне на поддержание ее семьи.

Бабушка Капитолина Николаевна (справа) и ее дети – Андрей, Григорий, Татьяна, Ирина (мама А.А.Бармина), Владимир (слева). Фото из семейного архива Барминых.

Бабушка Капитолина Николаевна (справа) и ее дети – Андрей, Григорий, Татьяна, Ирина (мама А.А.Бармина), Владимир (слева). Фото из семейного архива Барминых.

Александра Григорьевна, старшая в семье, была удивительной женщиной. Чтобы прокормить семью, она открыла гимназию с пансионом. Эта гимназия давала ей средства для существования. Воспитанницы жили, как одна семья. Я общался уже где-то в 1950-е годы с выпускницами гимназии, которые встречались регулярно и вспоминали любимую учительницу Александру Григорьевну. Ее единственный сын Алексей трагически погиб. После этого преподавание в гимназии перестало ее удовлетворять, она приняла постриг с именем Алексия под руководством владыки Серафима (Остроумова), который сейчас причислен к лику святых. Уроженец Москвы, он служил в Орловской епархии, а потом во время войны его перевели в Холмскую епархию на присоединенные земли, которые нуждались в четком православном руководстве. Сперва она была в тайном постриге, а в 1919 году, когда ее гимназия закрылась, по настоянию владыки Серафима стала игуменией Орловского Свято-Введенского монастыря.

Игумения Алексия (Полуэктова)

Игумения Алексия (Полуэктова)

Зная ее характер, он назначил ее в обитель, где было много молодых сестер как руководительницу и воспитательницу, которая могла бы вести монастырь в таких сложных условиях. Но в 1923 году монастырь закрыли. Сестры оставались монахинями в миру, окормляясь то в одной, то в другой церкви. Игумению Алексию в 1927 году арестовали вместе с другими сестрами и сослали в Алма-Ату на три года.

Я пока оставлю свои воспоминания о матушке Алексии и вернусь к Капитолине Николаевне, поскольку годы до моего поступления в Университет я жил под ее началом. От второго брака у Капитолины Николаевны были моя мама Ирина Евгеньевна и сын, Владимир Евгеньевич. В революцию дед, Евгений Григорьевич, сразу лишился работы. За время революции его арестовывали семь раз. Дважды он был на войне добровольцем: на Японской войне и на Первой мировой войне. После революции какое-то время служил старостой в церкви Успения на Могильцах в Мертвом переулке (теперь восстановлено его название), что идет от Пречистенки в сторону Арбата.

Все аресты кончались более-менее благополучно, кроме двух последних. В один из арестов дедушка был сослан с бабушкой в Тверь. Ссылка оказалась довольно либеральной. Но бабушку постигла трагедия: обоих ее сыновей-подростков взяли в 1919 году и приговорили к расстрелу за участие в молодежной псевдо-контрреволюционной организации. Бабушка, очень активная женщина (видимо, в своего деда), ходила, куда только могла, хлопотала и нашла выход через Пешкову. Старшего сына Андрея ей удалось отхлопотать. Второго сына, Григория, расстреляли. Он похоронен в братской могиле на Калитниковском кладбище, куда в те годы свозили расстрелянных в НКВД.

В последнюю ссылку в 1932 году Капитолина Николаевна и Евгений Григорьевич были направлены в Вологодскую губернию. Первоначально их намеревались сослать в Тотьму, но по хлопотам родных удалось задержать их в Вологде, так что с 1932 года они жили там. Я же родился в Магнитогорске, куда моя мама уехала в поисках работы. Ее семейная жизнь не сложилась. Мне не было года, как мы вернулись в Вологду, где и протекли мои первые 9 лет.

Виды еще не до конца разрушенной Вологды

Виды еще не до конца разрушенной Вологды

В Вологде бабушка с дедушкой и моя мама жили в одной комнате большого деревянного дома. Такие дома еще сохранились в северных городах: двухэтажные с большими коридорами и многими комнатами. Я смутно помню, как туда приходили другие ссыльные (в Вологду было сослано довольно много людей из «бывших»). Среди них был и Сергей Иосифович Фудель, который тогда познакомился с моими бабушкой и дедушкой и, как я знаю по рассказам, довольно часто бывал у них в гостях. Естественно, я не мог понять и тем более запомнить, что они говорили. Окна этого дома выходили на стены Вологодского Кремля и на архиерейский сад, который в то время назывался садом Вагоно-ремонтного завода.

Семейный портрет Полуэктовых – Капитолина Николаевна и Евгений Григорьевич (сидят). Фото из семейного архива Барминых

Семейный портрет Полуэктовых – Капитолина Николаевна и Евгений Григорьевич (сидят). Фото из семейного архива Барминых

Когда кончился срок ссылки матушки Алексии в Алма-Ату, она попросила разрешения поселиться в Вологде. Жила она буквально в пяти минутах ходьбы от нашего дома, с послушницей Александрой в небольшой комнате с кухонькой на втором этаже. Я помню, что у нее над кроватью висел образ Нерукотворного Спаса. Помню, как меня приводили к ней: она сидела в кресле во дворе, а я во что-то играл около нее. Она уже себя чувствовала очень плохо. Помню, как в 1940 году ее вновь арестовали, и мы ходили к зданию суда, куда ее привозили на заседания. Она выходила из воронка, а мы стояли и пытались ее увидеть. Нас оттесняла милиция, и всего этот момент длился где-то полминуты, пока она шла до здания суда. Ей присудили десять лет лагерей, но она не выдержала и скончалась в тюремной больнице через полгода. Послушница тоже погибла в этой тюрьме. Вот такой образ одной из моих близких родственниц, который не прямо, но косвенно повлиял на мое воспитание.

Евгений Григорьевич Полуэктов

Евгений Григорьевич Полуэктов

Дедушку же Евгения Григорьевича посадили в августе 1937 года. Надо сказать, что, поскольку мама была учительницей и имела большой отпуск, на лето мы выезжали под Москву на дачу к тетушке Татьяне Михайловне Некрасовой. У них была дача в Хотькове. Татьяна Михайловна иногда приезжала в Вологду навестить своих родителей. Возможно, что там она и познакомилась с Сергеем Иосифовичем Фуделем, с которым потом была в дружеских отношениях, состояла в переписке. В издании собрания сочинений С.И. Фуделя есть его письма к Татьяне Михайловне. Так вот, в 1937 году, я помню, мы срываемся из Хотькова, возвращаемся домой в Вологду - арестовали дедушку. Его мы уже не застали. Хотя мне тогда было около трех лет, я четко помню, как приходили из НКВД описывать и отбирать у нас даже обыденные вещи и старались отобрать все, что можно, причем никаких драгоценностей не было. Помню, когда кто-то из них закричал на маму, я бросился на него и сказал: «Не тронь мою маму», а он ответил: «Замолчи, гаденыш». Я это рассказываю, чтобы дать понять, как меня воспитывали, и почему я «жил в двух мирах».

В Вологде наша жизнь текла сложно, особенно во время войны: был голод, маминой зарплаты хватало только на то, чтобы купить на рынке буханку хлеба (а по карточкам хлеб выдавали с громадной задержкой). Жили мы на то, что бабушка торговала на рынке старыми открытками (тогда уже не печатали таких, как до революции), и дети более обеспеченных родителей выменивали открытки на свой завтрак. У многих жителей Вологды имелись родственники в деревне, от которых они получали продукты. А у нас никого и ничего не было. Я помню, как однажды приехали люди из деревни покупать, как бы теперь сказали, «шмотки», и моя мама выменяла свое единственное крепдешиновое платье на какое-то количество муки. К ее ужасу, когда эта колхозница надела платье, оно у нее разорвалось по швам, после чего мама заплакала. Чтобы еще охарактеризовать то время: по карточкам хлеб давали редко. Как-то перед Пасхой нам выдали хлеб за несколько дней, целую буханку. И у нас получился пасхальный стол, увенчанный этой буханкой-куличом.

Вологда на пути к «светлому будущему»

Вологда на пути к «светлому будущему»

Были в Вологде две церкви. Как я теперь знаю, они были «непоминающие». Обе церкви находились на кладбище. В начале войны одну церковь закрыли, а попасть на Пасху во вторую церковь было невозможно. Она набивалась так, что мы ограничивались тем, что стояли снаружи. По рассказам я знаю, что в 1930-е годы в храмах было более свободно, и дедушка меня носил причащаться в Введенскую церковь недалеко от вокзала. Дома мы молились, но я не могу сказать, что мы вычитывали все правила. Молились перед едой, перед сном, но всегда кратко.

В начале войны я пошел в садик для того, чтобы получать более полноценное питание. До этого я был бабушкиным внучком, ходил с ней по городу за ручку, иногда вырываясь поиграть во двор. Затем я поступил в школу, где столкнулся с внешним миром.

Должен сказать, что никто дома меня не учил, что можно говорить, а что нельзя. Это пришло ко мне с осознанием самой жизни. Я понимал, что мы живем в двух мирах: один мир - это семья, где один круг общения, одни вещи, а другой мир - внешний мир, который, в определенном смысле, враждебен «нашему», и надо уметь в нем устраиваться, вживаться в него, не раскрывая своей внутренней жизни и жизни семьи.

Во время войны в нашей комнате стоял холод. И мы мечтали иметь печь. Для этого мы ходили с мамой по городу и собирали кирпичи. Знакомый печник, который обещал нам даром соорудить печь, сказал, что надо набрать 100 кирпичей. Помню такой трагический случай: мы пошли на кладбищенскую церковь, там ломали стену и кирпичи валялись, взяли с мамой я - два кирпича, мама - три и пошли, а за нами бросился сторож. Нам пришлось эти кирпичи бросить и ретироваться.

О Сергее Иосифовиче Фуделе

О моей первой встрече с Сергеем Иосифовичем Фуделем мне рассказывал его сын, Николай Сергеевич Фудель. Тогда он был молодым человеком, мальчишкой даже, и приезжал в Вологду навестить ссыльного отца. Ему запомнилось, что я сидел в бельевой корзине (тогда манежей не было), играл маленьким деревянным топориком и пытался рубить эту корзину.

Следующую встречу с Сергеем Иосифовичем Фуделем я уже помню. После 1944 года мы жили в Хотькове. Он приехал туда еще в военной гимнастерке. Я суетился, ставил стулья к обеду, а он схватил меня, поднял и сказал: «Что ты суетишься!» И этим меня очень обидел, потому что я по делу суетился, как я считал.

С.И. Фудель в сибирской ссылке. 1947 г.

С.И. Фудель в сибирской ссылке. 1947 г.

Другая яркая встреча, которая запомнилась мне на всю жизнь, произошла в Загорске. Мы с мамой ехали в Лавру (она была уже открыта), поднимались по лестнице на переходной мост. Стоял яркий мартовский день. Там мы и встретили Сергея Иосифовича, разговорились. Я помню до сего дня, какая у него была радость от этой встречи, от общения, от того, что он был в Лавре.

При встрече Сергей Иосифович всегда говорил, чтобы мы не забывали его сына, способствовали бы его участию в церковной жизни. Поскольку Николай Сергеевич был заведующим кафедрой русского языка для иностранцев в Институте стали и сплавов в Москве, то он был страшно осторожен и, конечно, боялся быть замеченным. Его это очень беспокоило (что заметно по письмам отца Николаю Сергеевичу).

Переезд Сергея Иосифовича в Покров после 1963 года был для него большой радостью, потому что в Усмани, где он жил после возвращения из ссылки, он был оторван от мира, возможности приехать в Москву, повидаться, воспользоваться литературой. А из Покрова он мог за два - три часа добраться до Москвы. Большой радостью для него было и то, что разрешали жить в гостинице при Московской Духовной Академии и пользоваться библиотекой. Как он говорил: «Что мне еще надо!» Большой радостью было и то, что в Покрове он жил недалеко от церкви, где читал как чтец. Насколько я помню, его тайным и неосуществившимся желанием было стать священником.

Жили они с супругой Верой Максимовной аскетически. У них было полдомика. Один раз мы привезли им уголь, который нужно было перебросать в сарай, после чего нас кормили обедом в маленькой комнатке, где всем усесться было невозможно. Она напоминала купе поезда, но чувствовалось большое гостеприимно. По рассказам Николая Сергеевича, отец воспитывал его довольно строго. Один раз Серей Иосифович обнаружил у него в кармане четвертинку из-под водки, которую ему засунул приятель. Полученную взбучку Николай Сергеевич помнил до седых волос.

И последнее яркое впечатление о Сергее Иосифовиче - это его похороны. Стоял март, холодное, морозное утро. Мы с компанией ехали в холодной электричке в темноте в Покров. Приехали в восемь утра, зашли в полутемный храм. Посередине стоял гроб. Постепенно собирался народ, светало, зажигали свечи. Замечательный чин отпевания согрел душу и дал возможность как-то углубиться и проститься с Сергеем Иосифовичем. А после этого, когда уже тяжесть и напряжение спали, ярко светило солнце, текли ручьи, мы шли по городу и несли гроб. Это было в далеком 1977 году, прохожие останавливались и смотрели на нас. А мы шли и пели: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас». Потом было погребение на сельском кладбище среди берез и белого снега. Мне невольно вспоминаются похороны отца Николая Голубцова. Имеется какая-то внутренняя перекличка между этими двумя событиями.

Н.С. Фудель и А.А. Бармин. Фото из семейного архива Барминых

Н.С. Фудель и А.А. Бармин. Фото из семейного архива Барминых

Лично мне Сергей Иосифович ничего не рассказывал ни о своем отце, который был священником, ни о своем детстве. Он производил впечатление интеллигента в хорошем смысле слова. Часто к понятию интеллигент приписывают значение «хлюпик». Он же, несмотря на свою интеллигентность, в смысле - интеллектуальность внутреннего духовного мира, был мужчиной, мог постоять за себя и соответственно воспитал сына. В отличие от многих теперешних людей он считал необходимым отдать денежный долг, несмотря на трудность своего положения и на то, что те, у кого он брал деньги, не были остро нуждающимися.

О своей встрече с владыкой Афанасием (Сахаровым) он не рассказывал, потому что в те времена не было принято говорить о том, что не всем следовало бы знать. Но его высказывания относительно письма владыки Афанасия по поводу «непоминающих» и того, что после избрания патриарха Алексия I «непоминающие» могли ходить в официальную Церковь, я помню.

Самый главный урок в моей жизни, который я получил от общения с Сергеем Иосифовичем Фуделем, я могу описать следующим случаем. В начале 1960-х гг. я увлекался кино и фактически не пропускал ни одной премьеры. Понимая, что это не очень хорошо, я сказал Сергею Иосифовичу, что хожу в кино и даже тогда, когда не надо бы, с православной точки зрения. Но он мне сказал, что это ничего, «придет время - сам не пойдешь». Его слова были мудрыми и пророческими.

О протоиерее Николае Голубцове

Когда я поступил в Университет, то первое время ходил в храм пророка Ильи Обыденного. Я не помню как, но потом я переориентировался на Донской монастырь, где служил отец Николай Голубцов. Возможно потому, что это было ближе к Университету или потому, что Донской монастырь находился в стороне от людных мест. Входишь в монастырь и попадаешь в другой мир, видишь, что за тобой никто не следит, и ты можешь быть спокоен. Сам малый храм - очень уютный, там два придела, в которых обычно я стоял, чувствуя себя изолированно. А потом, как я понимаю, к отцу Николаю меня направили близкие мне люди.

Отец Николай иногда служил в храме Ризоположения, а иногда в Донском. Когда он служил в Донском, то туда устремлялась его духовная паства. Все предварительно оповещали друг друга по телефону. Мне в Донском запомнились исповеди отца Николая. В маленьком левом приделе собиралось человек пятнадцать-двадцать. Отец Николай сначала проводил общую беседу. И, конечно, она помогала сосредоточиться и вскрывала грехи. А потом все подходили к батюшке и добавляли то, что считали необходимым.

Отец Николай Голубцов. Фото из семейного архива Барминых

Отец Николай Голубцов. Фото из семейного архива Барминых

Хором руководил Иван Сарычев, он потом, уже в наше время, стал монахом Данилова монастыря, принял постриг с именем Даниил. Он всегда хорошо регентовал. Говоря про него, невольно хочется вспомнить про то, что на территории монастыря находилась могила патриарха Тихона. Официально Церковь тогда не служила панихиду по патриарху, а обычно ее заказывал кто-то из прихожан. Позже, после смерти отца Николая, Иван пел панихиду, собиралось небольшое количество людей, которые знали. Панихида совершалась накануне Введения. Иван послушником присутствовал на похоронах патриарха Тихона. И после панихиды он обычно рассказывал про это. Он вспоминал также, что во время избрания патриарха при возглашении записки с именем Тихон, вынутой по жребию, имя «Тихон» раздалось в храме из-под купола.

Избрание на престол святого патриарха Тихона

Избрание на престол святого патриарха Тихона

Однажды у меня был сложный вопрос к отцу Николаю. Обычно в таких случаях он назначал время для беседы или люди подходили к нему в конце исповеди. Как сейчас помню его простые и одновременно мудрые советы, как надо поступить. В другой раз была сложная ситуация у наших друзей, и мы направили их к отцу Николаю с письмом. Он принял очень активное участие в их жизни в момент становления их семьи. И интересно - в год его кончины у них родился ребенок, которого назвали Николаем. Отец Николай уже болел и не мог крестить этого младенца сам. Он попросил крестить его своего брата отца Серафима, который служил в церкви Петра и Павла в Лефортове. Крестить нужно было тайно, без регистрации, потому что родители боялись репрессий на работе. Когда мы приехали, в церкви никого уже не было. Свечница стала требовать паспорта родителей и т.п. Отец Серафим сказал ей, что крестит своего родственника. Только крестины закончились, подъехали люди из райисполкома, а мы с новокрещенным младенцем быстро ретировались. Еще интересный момент, когда мы пришли на сороковой день воцерковить маленького Николая в Донской монастырь к отцу Николаю Голубцову, то встретили знакомых по Университету. Они увидели меня и решили, что я специально пришел выслеживать их, страшно испугались и стали ходить в другой храм. Тогда все держались обособленно и старались не афишировать свое знакомство друг с другом. Как-то на Пасху мы с женой пошли на службу. Во время окончания пения пасхальных стихир, когда полагалось христосоваться, к нам, расталкивая стоящих вокруг людей (храм был битком набитый), стремительно направился наш знакомый Владимир Дмитриевичем Коншин (из мечевской общины). Это было удивительно! Но с тех пор и я стал христосоваться на пении последней пасхальной стихиры.

И, наконец, еще одно воспоминание, связанное с Донским монастырем. Мне посчастливилось присутствовать на обретении мощей патриарха Тихона в начале 1990-х гг. Народу собралось, конечно, очень мало: немного духовенства, несколько прихожан, был и отец Даниил (Сарычев). Обретение прошло келейно.

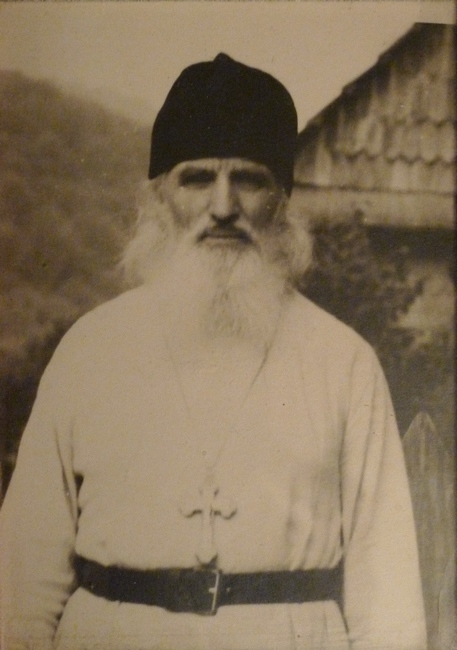

Об отце Иове (Кундре)

О нем я узнал через тех же Коншиных и через замечательную Софью Александровну Энгельгардт, человека неординарного, дерзновенного в молитве (она могла помолиться, чтобы междугородный автобус пришел, и он приходил). Старец Иов жил в Закарпатье. Его посадили перед войной, когда была присоединена Западная Украина. Когда он вышел из заключения, то принял постриг. Мы приезжали к нему в маленькое село Уголька в карпатских горах. Там стоял небольшой храм, где старец служил. Храм стоял на горке, а внизу, в селе жили помогавшие ему схимонахиня Феофания, тоже интересный человек, и две или три монахини.

Отец Иов жил со своим келейником Саввой, простым закарпатским человеком глубокой веры. Тот не раз удивлялся: вот, геологи говорят, «Земле миллионы лет», да разве они не знают, что Адам и Ева жили 7000 лет назад? Он это произносил с полной верой и без всяких сомнений.

Отец Иов (Кундря). Фото из семейного архива Барминых

Отец Иов (Кундря). Фото из семейного архива Барминых

Мы ездили туда, как правило, зимой. Преодолев путь пешком по горам, мы поднимались на горку к маленькой келье отца Иова, который всегда встречал радушной улыбкой. Он сажал нас за стол и угощал. Служил он каждый день, служил подолгу, поскольку вычитывал длинные поминальные записки. Храм зимой не отапливался, и в нем было очень холодно. Этот храм не закрыли, он действовал, по-моему, все советское время. До служения в этом храме отец Иов служил в монастыре, в ближайшем селе, километров за 50, когда же монастырь закрыли, перебрался в это селение. Служба в будни совершалась фактически в пустом храме: были мы да одна монашка-чтица. Но в воскресение все преображалось: собиралось все село, около храма толпился народ, не все даже помещались в церкви. Многие надевали национальные одежды. Весь храм пел Литургию. С точки зрения музыкальной это, конечно, могло вызвать нарекание, но пели с душой, а в конце, после отпуста, отец Иов обращался к односельчанам с краткой проповедью, наставляя их. Советские власти его не трогали, место было глухое.

Где-то в 1960-е гг. он стал архимандритом, и Софья Александровна Энгельгардт сшила ему митру, которую в те времена купить было практически невозможно. Отец Иов всегда, когда мы уходили, выходил из своей кельи, провожал нас, благословлял в дорогу, давал орешки или что-нибудь еще. Мне запомнилось, как он спрашивал, обращаясь больше к моему попутчику искусствоведу Николаю Третьякову: «Ну как там храмы? Не разрушили ли храмы в Кремле?» Мы отвечали, что нет, хамы - целы, но в них - музеи. А он говорил, что это хорошо, «сохраняйте их, все будет открыто». Тогда, в те безбожные годы, в это, при всем уважении и почтении к отцу Иову, трудно было поверить. И когда это исполнилось, я невольно вспоминаю его слова. Архимандрит Иов почил в 1985 году и похоронен там же, на сельском кладбище в Малой Угольке.

Послесловие

– Алексей Алексеевич! Что Вас радует и что огорчает в современной церковной жизни?

- Радует, что в храмах много народу, и специально хочу подчеркнуть, что во многих храмах сформировался приход. Затем, конечно, что много молодежи и мужчин. Совсем недавно я оказывался на богослужении в малом или даже единственном числе.

А что не нравится... мне не нравится партесное пение. Мне нравится такое пение, чтобы можно было четко слышать слова молитвы. Второе, что мне не нравится, это то, что во многих храмах после отпуста на Литургии сразу же начинают молебен, а крест выносят после окончания молебна. Как я понимаю, это канонически и внутренне неправильно, потому что молебен - это треба. А для многих сейчас он оказывается важнее Литургии. Последний раз я как-то остался на молебен и почувствовал, что не могу молиться, но стою и просто жду, когда дадут крест. И последнее, что я рискну сказать, мне не нравится, когда исповедь превращают в беседу с решением личных вопросов. Такое бывает, я понимаю, но тогда либо последним подойди, либо договорись об отдельной беседе.

– Чем верующие люди прошлого поколения отличны от нас?

- Я видел очень многих церковных людей того времени. Они по существу сильно отличны от нас, сегодняшних православных людей, в их серьезном отношении к вере. Я думаю, что это связано с тем, что те церковные люди прожили тяжелую жизнь, пережили гонения. Их вера выкристаллизовалась. И второе - когда человеку хорошо, он и про Бога забывает, а когда ему плохо, то он обращается к Богу. Поскольку их жизнь была сложной, они чаще обращались к Богу и понимали, что без Божией помощи они не смогли бы выжить. Поэтому вера их стояла на твердом камне личного опыта общения с Богом.

Автор выражает сердечную благодарность Лидии Алексеевне Барминой

Фото – из семейного архива Барминых, а также – из открытых интернет-источников

Вставить в блог

|

На твердом камне личного опыта3 февраля 2012

|

Поддержите нас!